Eduardo Mejía Rodríguez, Jorge Luis Martín García, Efraín Rangel Guzmán

| Enero 2020

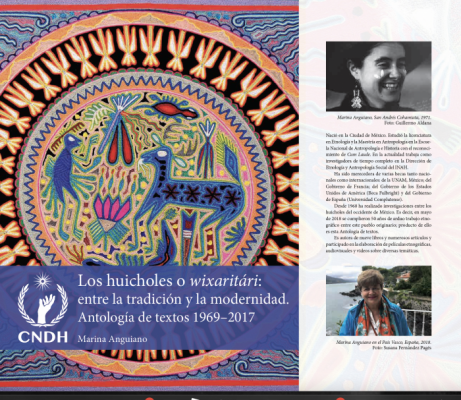

En la comunidad wixarika El Colorín, en el municipio de Del Nayar, Nayarit, México,

se realizan principalmente dos actividades económico-productivas: la pesca y la

elaboración de arte huichol. También hay un incipiente turismo y una arraigada pero

mermada ganadería, al igual que una casi extinta agricultura. Pero no siempre ha

sido así, dado que en algún momento predominó la agricultura y en otro momento la

artesanía. Para comprender las transformaciones y reacomodos que sucedieron para

llegar a lo que ahora acontece en El Colorín, se propone analizar la vida cotidiana en

la región de Aguamilpa, desde el individuo socializado en un espacio y tiempo determinado,

a partir de la figura de José Ríos (Matsiwa), desde una escala microsocial. A

tal fin se exponen los modos de vida, especialmente de dos periodos, como fotografías

que muestran la forma en que se ha vivido en la región.