Cuando la noche vuelve al desierto

En los orígenes del mundo, cuando la tierra todavía dormía bajo la sombra de la noche y todo era oscuridad en el fondo del océano, el agua fue el primer testigo del despertar de la vida. En esa matriz líquida, tibia y profunda, se gestaron las primeras formas biológicas, y también los primeros significados espirituales. El agua no solo humedeció la materia: la animó, le dio pulso y dirección. Desde entonces, para las culturas originarias de Mesoamérica, el agua conserva una memoria sagrada que entrelaza lo biológico con lo espiritual, lo celeste con lo subterráneo. El pueblo wixárika —habitante ancestral del occidente y del altiplano mexicano— mantiene viva esta comprensión cósmica del agua como origen, palabra y vínculo, donde cada manantial, cada ojo de agua y cada montaña son parte de un relato que no se separa del tiempo ni de la ciencia.

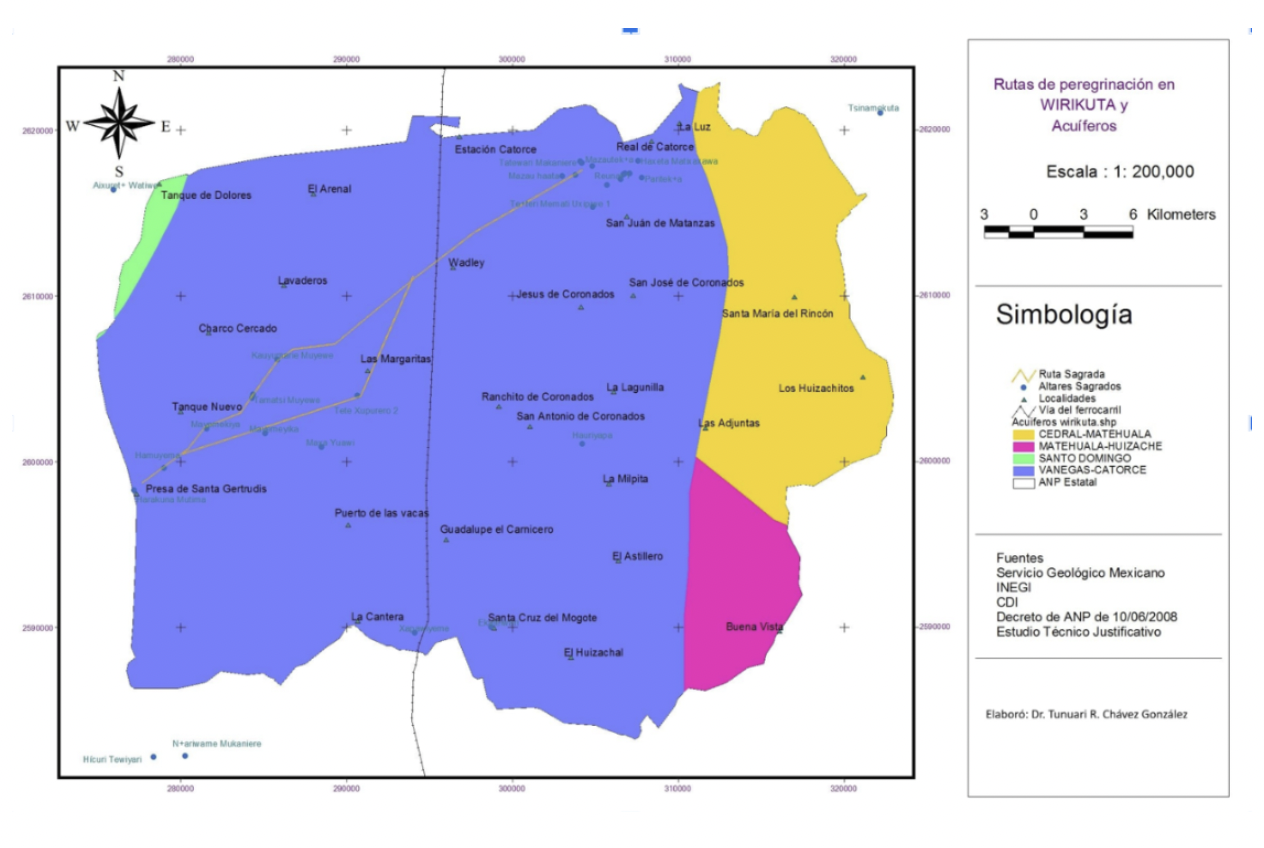

La cosmovisión wixárika entiende el mundo como una secuencia de nacimientos que parten del mar hacia la montaña, del inframundo acuático hacia el amanecer solar. En esa ruta, el sitio sagrado de Tatéi Haramara, en San Blas, representa el mar primordial, el lugar de la noche y de la gestación; mientras que Wirikuta, en el altiplano de San Luis Potosí, encarna el punto exacto del amanecer, el primer destello del día sobre la tierra. Entre ambos lugares se extiende el trayecto ritual del pueblo wixárika, que cada año recorre los cinco puntos cardinales para renovar el equilibrio del mundo (Neurath, 2013; Liffman, 2011). En este viaje, el agua se transfigura: lo que en la costa es mar salado y oscuro, en Wirikuta se convierte en rocío, en vapor, en fuente de luz. Es el tránsito de la palabra-agua a la palabra-fuego, de la noche al día, de lo oculto a lo visible.

Desde la perspectiva geológica, esta relación no es solo simbólica: el altiplano potosino, donde se asienta Wirikuta, fue efectivamente un antiguo mar interior durante el Cretácico. Las sales que hoy emergen en los pozos profundos del acuífero Vanegas–Catorce son vestigios de aquel océano atrapado en las rocas, testigos de un pasado marino fosilizado en la tierra (Villalobos & Jurado, 2017).

El acuífero Vanegas–Catorce, clasificado oficialmente por la Comisión Nacional del Agua como sobreexplotado, presenta un déficit promedio anual de 7.9 millones de metros cúbicos, una cifra que excede su recarga natural y evidencia un desequilibrio estructural entre extracción y reposición (CONAGUA, 2024). La Comisión Nacional del Agua estima que la recarga natural media es de apenas 28.4 hm³/año sobre 4 380 km², con un coeficiente de infiltración cercano al 2 % (CONAGUA, 2024). Esta baja eficiencia de infiltración obliga a investigar si la mayor parte de la recarga proviene realmente de la planicie del altiplano o si, como sugieren los estudios hidrogeológicos en zonas áridas, las sierras actúan como áreas de recarga preferente (Scanlon et al., 2006).

Continúa leyendo aquí.